7 mars 2013 par Superno

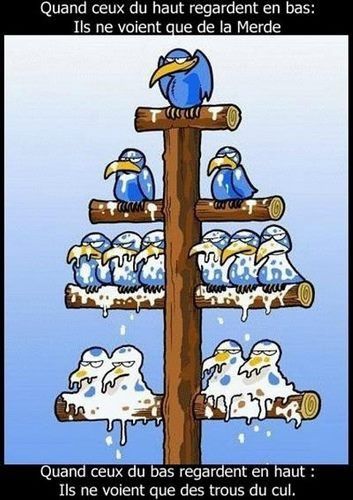

[La politique de Moscovici est un désastre pour nous. Par contre, pour lui ça se passe plutôt bien, merci…]

Le point de départ de ce billet, c’est le cri du cœur d’un dénommé Jean-Christophe Gallien, chroniqueur au journal “La Tribune” (mort sous sa forme papier), gazette des banksters, des patrons et des boursicoteurs de tout poil.

Gallien est “professeur en communication” à l’université de Panthéon-Sorbonne. Autrement dit, il est payé par de l’argent public pour faire la propagande de l’argent privé. Et comme l’argent public ne lui suffit pas et que, comme nombre de ses collègues économistes, le mélange des genres ne l’effraie pas, il vend son incommensurable talent, et donc notamment à “La Tribune”. Son CV nous livre en outre ce détail cruel : il fut “conseiller de Valéry Giscard d’Estaing”, l’un des fossoyeurs de l’Europe, et co-auteur de la félonie historique de 1973 qui livra aux banques privées le monopole de la création monétaire, traîtrise que nous payons toujours et de plus en plus cher.

Donc, 40 ans, près de 2000 milliards d’euros de dette et 5 millions de chômeurs plus tard (il ne s’agit bien évidemment que des chiffres pour la France, il faut approximativement les multiplier par 6 pour avoir les chiffres de l’UE), Jean-Christophe Gallien nous livre le fond de sa précieuse et insondable pensée :

Gallien va être exaucé. Certes Christiane Taubira a fait son numéro, elle a réussi à faire passer, malgré une opposition disproportionnée jusqu’au délire (on se souvient de ce million de moyenâgeux homophobes déferlant dans les rues le 2 février dernier alors qu’ils n’avaient pas été foutus d’aller une seule fois protester contre un seul des innombrables forfaits antisociaux perpétrés depuis la manif pour les écoles de moinillons en 1984), le projet de loi de “mariage pour tous”. Elle a brillamment éclaboussé l’assemblée de son talent, mouchant et ridiculisant ces protozoaires que sont Christian Jacob ou autres David Douillet.

Cette loi est désormais votée, une poignée d’homosexuels va peut-être se marier, les hétéros continueront à le faire s’ils le souhaitent, et l’affaire sera classée.

Moscovici vient donc de faire son entrée en scène. Et tout le monde va une fois de plus se rendre compte que nos dirigeants minables, élus avec nos suffrages, ne sont que les larbins des marchés, des banksters, de l’Union Européenne, qui leur imposent, qui nous imposent, leur logique mortifère.

Moscovici est un de ces technocrates sociaux-libéraux, membre de la clique de DSK (même s’il ne faisait pas partie de la bande de malfaisants qui s’était gavée sur le dos de la MNEF, au contraire de Jean-Marie Le Guen (qui vient de souhaiter le recul de l’âge de la retraite), Cambadelis ou même Valls), recasé chez Hollandréou. Moscovici est tellement chiant qu’il n’a aucune chance dans une élection présidentielle, mais il est tellement représentatif de ces “petits soldats du libéralisme” auquel on a l’imprudence de confier un marteau, et qui s’en servent consciencieusement pour tout détruire et livrer à leurs amisbanskters, patrons et autres riches cyniques.

Pour ces gens-là, la vie se résume au “taux de croissance”. C’est la pierre angulaire, l’alpha et l’oméga de ce qui nous tient lieu de “politique”. Ouille, la France ne va faire que 0,1% alors que les “socialos” avaient prévu 0,8 ! Du coup, la promesse de déficit à 3% de ces mêmes “socialistes” ne tient plus, ce sera 3,7% ! Quel drame ! Et ce “pauvre Moscovici” obligé d’aller se prosterner devant la Commission Européenne, de se répandre en contrition, comme un petit garçon qui a fait une bêtise alors qu’il avait promis d’être sage…

“Je le ferai plus, mesdames, messieurs. Promis, l’année prochaine je serai sage et je les tiendrai, les 3%, coûte que coûte. Dites-leur, aux marchés, dites-leur, on fait semblant d’être de gauche, mais on est de droite, je vous jure… Enfin, j’étais l’adjoint de DSK, c’est quand même un gage, non ? Je serai raisonnable, tant pis, on va faire payer les vieux, on va faire payer les pauvres, on va faire payer les malades, on va faire payer les chômeurs, on va virer les fonctionnaires. Oui, tout pour rembourser les banksters. Mais par pitié, dites-leur de nous accorder une chance, la dernière… Implorez-les de ne pas nous dégrader, de ne pas nous augmenter les taux d’intérêts…”

Pitoyable, non ? Ce serait même risible s’il ne s’agissait pas de nos vies et de notre avenir.

Du coup, l’UMP, encore groggy de son coup de bambou de mai 2012 et orphelin de son mètre à penser, se relève en chancelant et reprend ses mantras ultralibéraux. C’est d’autant plus risible de la part de ces guignols qu’ils ont plombé la dette de 600 milliards sur les cinq dernières années, et que s’ils avaient la moindre once de décence, ils fermeraient leur grande gueule fétide jusqu’à la fin de leurs jours.

On peut à cet égard décerner la palme du scandale et de la saloperie à Madame Valérie Pécresse, perroquet en chef de l’élevage de l’UMP depuis que son ex-collègue psittacidé Copé (une variété aquatique qui se complaît sur les yachts et dans la piscine des marchands d’armes millionnaires et non imposables) a pris dans les conditions que l’on sait la direction de l’élevage.

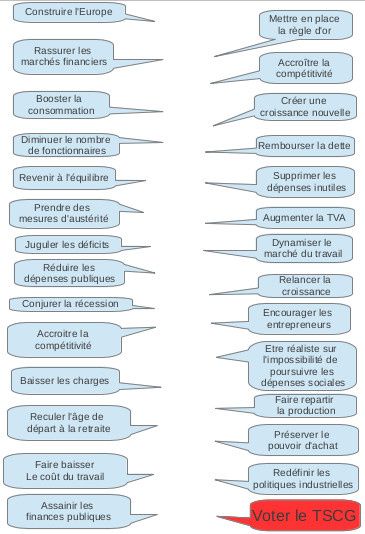

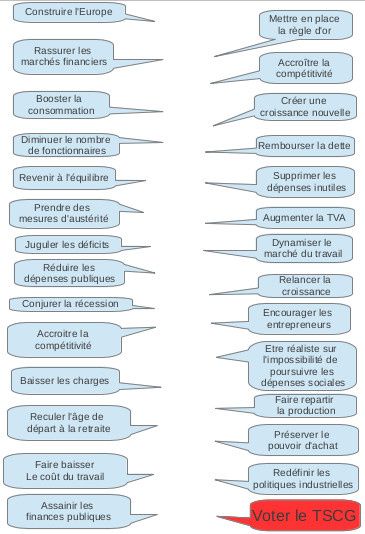

Madame Pécresse, dans le cadre d’un prétendu “labo des idées” (l’épithète “ultralibérales” a été sciemment omise) vient d’égrener la sempiternelle liste de balivernes ridicules et scandaleuses pour “faire 20 milliards d’économies” (pour financer les cadeaux au patronat…). Il n’y a qu’à parcourir la liste des membres de ce club, et on rit nerveusement en découvrant pêle-mêle un “associé senior de Mc Kinsey” (qui doit gagner chaque année bien davantage que ce qu’un smicard gagnera durant toute sa vie), la chef de bureau de “The Economist” (une des gazettes de la City) et même la harpie ultralibérale Agnès Verdier Molinier, qui a son rond de serviette dans tous les médias, et qui vient y répéter à longueur de journées qu’il faut moins d’impôts, moins de “charges”, moins de salaires, moins de réglementation, moins de Service Public, moins de fonctionnaires (beurk les fonctionnaires). Le chapitre 1 du bouquin de Milton Friedman, la bible de ces gens-là.

Ne souhaitant pas perdre mon temps, je ne vais pas égrener les mesures de ce chapelet libéral. Mais juste une, tellement représentative de toutes les autres.

“Introduire une dégressivité des allocations-chômage au bout de six mois en cas de refus de deux propositions d’emploi ou de formations correspondant aux qualifications du demandeur d’emploi (économie de 200 M€)”

Pour comprendre tout le fiel de cette pure saloperie, il faut d’abord comprendre qui est madame Pécresse : Cette pauvre petite fille riche, élue par les rupins de la banlieue sensible de Versailles, issue d’une famille de grands bourgeois, fille d’un grand patron, épouse du vice-président d’Alstom, un type qui gagnait déjà plus d’un million d’euros par an en 2009, dont le frère est un autre scribouillard larbin des banksters, Jean-Francis Pécresse, journalistes aux “échos”, rival historique de “la tribune”, et dans lequel il déverse à gros bouillons le même discours nauséabond que celui de sa belle-soeur. D’ailleurs “les échos” sont la propriété de Bernard Arnault, première fortune d’Europe (ah, on me glisse dans l’oreillette que l’année boursière ne lui a pas été favorable, et qu’il est un peu tombé au classement. Rassurez-vous, il lui reste suffisamment de caviar pour manger à sa faim et il ne devrait pas avoir besoin de recourir aux services des Restos du Cœur), témoin de mariage de Sarkozy, qui ne souhaite pas que son héritage puisse profiter au fisc français (et donc à vous et moi) , et qui s’est donc exilé fiscalement en Belgique. Le panier de crabes vit en vase clos. Et si je vous dis que le prof d’économie de madame Pécresse à l’ENA fut… Moscovici. Où lui-même fut l’élève de… DSK. On n’en sort pas.

C’est donc cette femme qui veut pourrir encore davantage la vie des chômeurs, qui ne sont d’ailleurs principalement au chômage qu’en raison de l’idéologie ultralibérale prônée par cette clique de nuisibles. Que sait-elle du chômage ? Que sait-elle de la vie d’un chômeur ? Que sait-elle du loyer qu’il faut payer, de l’électricité, de la bouffe des gosses, quand toute l’allocation chômage est dépensée dès son versement ? Que sait-elle du désespoir, de l’humiliation, des divorces et des suicides ?

Rien, elle n’en sait rien. Elle transpire le pognon et le mépris de classe par tous les pores de sa peau. Pour elle et ses semblables, les chômeurs ne sont que des zassistés, des profiteurs qu’il faut enfoncer encore davantage. C’est qu’on a des banquiers à rembourser, tout de même ! Toute sa vie, c’est faire en sorte que son mari et toute sa clique pétée de thunes paie moins d’impôts et se gave d’encore plus de profits, jusqu’à l’indécence et même bien au-delà. Dût-elle détruire tout le reste de la société.

Cette idéologie préside à la destinée de la France depuis 1982. Que nos gouvernements soient de droite ou de “gauche”. Elle n’a fait qu’aller crescendo. Nous sommes assommés par les analyses “d’économistes” vendus (qui comme le soulignait l’excellent bouquin de Laurent Mauduit “Les imposteurs de l’économie”, se présentent comme économistes alors qu’ils sont pratiquement tous grassement payés par des banques ou de grosses entreprises, soupe bien chaude dans laquelle ils ne vont évidemment pas cracher…) qui nous en vantent les mérites contre toute évidence.

Regardez comment Challenges , autre torchon patronal, nous vend la potion amère avec sa question distordue à l’extrême :

…et d’annoncer en jubilant que, on vous l’avait bien dit, il faut virer les fonctionnaires !

Pourquoi être aussi malhonnête ? Pourquoi ne pas dire qu’il ne s’agit pas de la dette, qui a été globalement remboursée, mais des intérêts indus de cette dette, imposés par les banksters, dont ils se gavent, et dont ils gavent les riches souscripteurs de SICAV et autres foutaises, ces minables Harpagon, en gros les lecteurs de Challenge ? Pourquoi ne pas inclure dans la question une troisième proposition :

- Auditer cette dette, et ne rembourser que ce que nous devons effectivement rembourser ?

L’idéologie libérale a échoué. Définitivement. La construction européenne est un ratage total, nous sommes en train de nous en prendre toutes les poutres qui s’écroulent dans la gueule. Tout ce qu’elle a réussi à faire, hormis faciliter le dumping social et fiscal, c’est confisquer la démocratie, éloigner le pouvoir. La plupart des lois françaises sont désormais des transpositions de directives européennes, dans la genèse desquelles la démocratie n’a pas sa place. Le parlement européen ne sert à rien, sinon à fournir un statut, un pouvoir d’achat et souvent un lot de consolation à des parasites de la politique malchanceux dans un scrutin national.

Mais surtout, ce sont les postulats et autres promesses de gascons de cette idéologie qui sont totalement à côté de la plaque. Pourtant, claironnés dans tous les médias des multinationales par les téléconomistes corrompus, par des Pujadas pleins aux as ou des poupées Barbie des chaînes infos qui ne diront jamais rien d’autre que le texte qu’on leur dit de lire, ces âneries sont considérées comme des évidences.

- Tout ce qu’il faut, c’est relancer la croissance

- Il faut faire revenir l’industrie en France en étant plus compétitifs.

- Il faut réduire les déficits, rembourser la dette, et donc réduire les dépenses publiques. Et une fois la crise passée grâce aux efforts budgétaires, on reviendra au plein emploi

Je reviens brièvement sur ces trois points :

1) Indépendamment du fait qu’elle ne soit pas philosophiquement souhaitable (d’ailleurs, l’un des philosophes de la décroissance les plus connus est Serge Moscovici, le propre père de Pierre ! J’espère qu’il l’a déshérité !), la croissance infinie est un mythe ! Que des pays au niveau de vie moyenâgeux, ou alors en phase de transition entre le moyenâgeux et l’étatsunien aient un “potentiel de croissance”, c’est une évidence. Qu’une voiture ordinaire puisse accélérer fort alors qu’elle roule à 10km/h, c’est plausible.

À 100km/h, c’est moins évident, à 200km/h, elle est probablement au bout. La Chine a aligné pendant des années des croissances à 10%, c’est fini. Seules des andouilles peuvent s’en étonner, car c’est purement mathématique. En Europe ou aux Etats-Unis, il n’y a plus aucune raison que cela puisse se produire durablement. Bien sûr, il peut pour une raison ou pour une autre y avoir un éphémère retournement de tendance. Un rebond technique, comme disent les boursicoteurs.

Mais le carburant de la croissance, c’est l’énergie, ce sont les matières premières et tout ça commence à manquer. J’en ai déjà parlé à propos du “peak everything”. Qu’un abruti d’économiste isolé puisse croire malgré tout que la “croissance” va reprendre, pourquoi pas. Des imbéciles incompétents, il y en a dans tous les métiers. Mais que toute une clique (avec bien entendu les quelques exceptions qui confirment la règle) d’économistes, de journalistes et de politiciens basent toute leur politique sur cette croyance absurde, c’est à se taper la tête contre les murs ! On sait que des milliards de personnes sur terre sont capables de croire en un dieu qu’ils ne verront jamais, et que certains attendent même depuis plus de 2000 ans le retour d’un hypothétique prophète.

Tiens, au passage, très bonne récente interview sur le sujet dans Le Monde (encore Hervé Kempf !) de Dennis Meadows, à lire absolument !

2) L’industrie a massivement quitté la France quand des politiciens incompétents, corrompus et fanatisés ont fait sauter, au nom du libéralisme, les barrières douanières et réglementaires. Quand on explique à un patron qu’au lieu de subir ses “soi-disants ouvriers”, des feignasses syndiquées qui “travaillent trois heures par jour”, il peut s’offrir des niakwés qui lui coûteront 10 fois moins cher, travailleront 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sans droit du travail, sans syndicat, sans “charges”, et qu’une bonne partie de la différence il la mettra dans sa poche et dans celle de ses actionnaires, que veux-tu qu’il fasse ? De toute façon il n’aura même pas le choix, puisque dès lors qu’un de ses concurrents le fait, il est de fait obligé d’emboîter le pas ou de crever.

On peut juste espérer que le coût du transport explose, rendant les délocalisations moins rentables, que le patriotisme économique cher à Montebourg fasse réfléchir les cons-sommateurs… Mais faut pas rêver : dans l’immense majorité des cas, les usines qui sont parties ne reviendront pas comme ça.

3) Ce sont les mantras à la mode. Les bases du libéralisme. Casser le secteur public. Cela consiste à détruire la Sécu, les retraites, l’hôpital, l’école, la justice, les Services Publics, les associations… Et les transférer au secteur privé, qui les vendra à prix d’or, en interdisant l’accès aux plus pauvres. Nous paierons toujours autant d’impôts, qui ne serviront plus à garantir le bon fonctionnement de notre secteur public et une certaine solidarité entre pauvres et moins pauvres, mais à engraisser des multinationales cupides et à subventionner le patronat sous prétexte de “compétitivité”.

Depuis que Hollandréou (et Moscovici !) ont enculé les Français (désolé de la trivialité, il faut appeler un chat un chat, et il n’y a pas de mot qui permette d”exprimer plus exactement la réalité) en signant à la virgule près le traité Merkozy, il n’y a de toute façon “no alternative®”.

Je ne vais pas me fouler à refaire la même démonstration, mais voilà ce que j’écrivais en septembre dernier, il n’y a pas une virgule à changer :

“Hollande a déjà promis de ramener le déficit budgétaire de la France à 3% en 2013. Personne n’y croit une seconde, et surtout pas lui. Le déficit 2012 étant prévu à 4.5% (et il sera certainement plus élevé), cela signifie qu’il faudrait trouver 30 milliards (c’est facile à retenir : 1%= 20 milliards) en 2013. Mais admettons.

Ensuite, il faudrait revenir à 0 en 2017. En 4 ans, 60 milliards de plus. Ou plutôt de moins. Par rapport à maintenant, ça fait 90 milliards. Et attention, hein, pas une fois : tous les ans.

Pour ceux qui sont fâchés avec les chiffres, qui confondent les millions et les milliards, quelques points de repère :

- L’impôt sur le revenu, c’est environ 50 milliards.

- L’impôt sur les sociétés, c’est 40 milliards.

Dans un autre style ;

- Le budget de l’éducation nationale, c’est 60 milliards.

- La TIPP c’est 20 milliards (j’avais écrit 15, mais c’est plus de 20)

Vous saisissez l’énormité ? C’est comme si les banksters nous prenaient l’intégralité de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés…

Surtout que ce n’est pas fini. Si nous poursuivons le raisonnement, on remarque que jusqu’en 2017, il y aurait toujours un déficit, et donc une hausse de la dette. Celle-ci a monté de 600 milliards dans les 5 ans du quinquennat apocalyptique de Sarkozy pour dépasser les 1700 milliards. Mais d’ici 2017, il est plus que probable qu’on sera proche des 2000 milliards, soit plus de 100% du PIB.

Or une clause du TSCG, moins connue que la fameuse “règle d’or”, prévoit de ramener la dette à 60% du PIB, à raison de 1/20 de la différence tous les ans. Sur une différence de 800 milliards, ça nous fait dans les 40 milliards supplémentaires par an.

90 + 40 = 130 milliards.

Et ce n’est pas fini. Profitant lâchement de la montée, inéluctable dans ces conditions, du chômage et de la pauvreté, le patronat et l’UMP vont exiger et obtenir de nouvelles “baisses de charges” pour “améliorer la compétitivité”. Un Nième plan voué à l’échec pour “créer des zemplois”. Encore des milliards à lâcher que le peuple exsangue devra encore cracher.

Enfin, last but not least, rappelons que notre dette est suspendue aux sautes d’humeur des banksters, des “agences de notation”… Nos taux actuels sont bas, mais le “service de la dette” (la cavalerie financière qui consiste à émettre de nouvelles obligations pour rembourser celles qui arrivent à échéance) nous coûte déjà dans les 50 milliards par an. Si jamais les taux d’intérêts doublaient (ils seraient encore inférieurs à ceux de l’Espagne ou de l’Italie), nous glisserions progressivement vers les 100 milliards. 50 milliards de plus.

Il est donc tout à fait possible qu’en 2018, l’Etat soit plus léger de 150 milliards d’euros par rapport à maintenant, alors qu’il est déjà squelettique.”

Sans être le moins du monde Madame Irma, je peux déjà vous décrire tout ce qui va se passer au cours du reste de quinquennat de Hollandréou : facile, c’est écrit. Chaque année, le gouvernement, aiguillonné par la Troïka (vade retro, Satanas !), va jouer les étonnés, constater que le compte n’y est pas… Envoyer Moscovici assurer “les marchés” de sa parfaite soumission. Mettre ça sur le dos de Sarkozy, puis de la “Crise” (tout mettre sur le dos de Sarkozy, ça passera moins bien en 2017) et réclamer, sur l’air de “There Is No Alternative®” de nouveaux “sacrifices”, taxes sur le diesel ou les rhododendrons. À concurrence de 150 milliards d’euros. Auxquels il faudra ajouter les cadeaux au patronat, sous prétexte de “compétitivité”, puisque le chômage continuera à augmenter. Quelques dizaines de milliards en plus à prévoir.

Autre chose qu’il est facile de prévoir, une pluie de déroutes électorales bien méritées. Municipales et européennes en 2014, régionales en 2016, et pour finir en apothéose, présidentielle et législatives en 2017. 5 branlées consécutives.

Avec agitation de l’épouvantail Le Pen, vociférations mélenchonnesques bien senties, mais retour plus que probable des salopards de l’UMP, dont les “journalistes corrompus” vous auront préalablement expliqué qu’ils sont le seul recours, et qui feront exactement la même politique, si ce n’est qu’ils baisseront encore davantage les impôts des riches et des multinationales, augmenteront la TVA, vireront encore plus de fonctionnaires, et s’attaqueront frontalement à la Sécu, qui reste et de loin le plus gros budget public, celui sur lequel il reste le plus à récupérer pour le filer aux copains banksters.

Non mais franchement, vous les avez vus, les Copé, Fillon, NKM, Bertrand and Co ? Pas la moindre idée neuve. Ils feront du Sarkozy, ou du Hollandréou. Juste une ambition dévorante, une idée d’eux-même complètement délirante qui les pousse à croire sans rire qu’ils doivent forcément devenir président de la République. Comment pouvez-vous penser une seule seconde qu’un de ces larbins des milliardaires puisse défendre d’une manière ou d’une autre vos intérêts ? Tiens, prenez Fillon, le favori malgré le boulet du sarkozysme qu’il traîne derrière lui : derrière ses airs d’idole des mamies, avez-vous noté comment ce sale type a passé toute sa vie à lutter contre les acquis sociaux (et notamment la retraite avec laquelle il semble avoir un problème personnel) et à gaver les riches et les financiers, avec lesquels il aime par ailleurs passer des vacances de milliardaire.

Et entendre Xavier Bertrand vous expliquer le plus sérieusement du monde qu’il va résoudre le problème du chômage, alors que sa seule solution en 2012 fut de convaincre ses amis PDG de retarder l’annonce de leurs “plans sociaux” après la présidentielle…

La dernière connerie en date, c’est le ballon d’essai sur le retour de Sarko… Et attention, hein, pas comme n’importe quel prétendant lambda aux dents longues, à la Sarko : “En fait non, j’ai pas très envie, mais vu la situation, je ne vais pas avoir le choix…”. La modestie l’étouffe toujours autant, le minus ! Pendant son quinquennat, il a détruit la France pour gaver les riches et les puissants. 600 milliards de dette et un million de chômeurs en plus. On l’a déjà dit, mais il faut le répéter.

Avant son quinquennat, il voulait introduire les subprimes en France. Cela aurait dû le discréditer jusqu’à la fin des temps.

Depuis sa défaite, il empoche des cachets indécents pour des conférences dépourvues du moindre intérêt, devant des parterres de rupins qui ne pensent qu’à échapper à l’impôt. Avec cet éternel nuisible de Minc, il voulait monter un fonds d’investissement… Au Luxembourg ! Sans parler des juges qui continuent à enquêter sur le pognon qu’il aurait touché, de Bettencourt, de Kadhafi ou d’ailleurs. Assurément, le candidat idéal, que la France va supplier à genoux de revenir.

C’est le rôle principal des médias, de leurs publicitaires véreux et omniprésents, des éditorialistes panurgistes, des économistes corrompus, des lobbyistes, de vous faire croire que le choix c’est UMP ou P”S”. Ou l’inverse. Et rien d’autre. D’en choisir un, et de le hisser sur un piédestal. Quand on sait que celui qui est élu est toujours celui qui passe le plus à la télé… Observez bien l’évolution de la situation. Bien sûr, nous sommes à 4 ans de la présidentielle. Il est encore trop tôt pour parler de l’échec total de Hollande, mais c’est évidemment ce qui va se passer. Dès lors, dans son camp, certains vont se démarquer de lui et se lancer. Regardez bien le petit Valls : il y a du Sarko dans ce mec, et ce n’est pas un compliment.

La logique libérale est vaine et suicidaire. Et il suffit de regarder autour de nous pour constater qu’elle est de surcroît complètement idiote. Regardez l’état de la Grèce après ce remède de cheval roumain.

Regardez l’Allemagne, le pays cité en exemple pour ses efforts en terme de compétitivité (comprendre : baisse des salaires) : 0,7% de croissance en 2013 ! Balèze, non ?

Regardez la Grande Bretagne, où le dirigeant néo-thatchérien massacre le pays à la faux libérale : elle vient de perdre son Triple A”.

Regardez le Portugal, tellement compétitif avec son Smic à 500 euros : c’est encore trop pour ces messieurs !

Non Monsieur Gallien. Des Moscovici, on n’en veut plus ! Ce sont des traîtres, des ambitieux, avides de pouvoir, de pognon et de gonzesses (cf photo !). Des nuisibles, des larbins des « marchés » qui n’œuvrent que pour préserver les intérêts d’une oligarchie parasitaire, ceux que les indignés appelaient “les 1%”. Nous, nous sommes les 99%. Certains d’entre nous veulent des Mélenchon, des Chavez, des Grillo, des Asselineau, des Chouard ou des Rabhi, mais une chose est sûre : tant qu’il y aura des Moscovici au gouvernement, rien ne sera possible. Qu’il dégage, avec tous ses semblables !

Superno

http://www.superno.com/blog/2013/03/moins-de-taubira-plus-de-moscovici/

L'autre jour, nous fêtions dignement la fin du monde en bonne compagnie. Comme il se doit. Parce que la vie étant ce qu'elle est, particulièrement courte et aléatoire, il est important de ne fréquenter que des gens à côté desquels cela ne me dérangerait pas trop de mourir.

L'autre jour, nous fêtions dignement la fin du monde en bonne compagnie. Comme il se doit. Parce que la vie étant ce qu'elle est, particulièrement courte et aléatoire, il est important de ne fréquenter que des gens à côté desquels cela ne me dérangerait pas trop de mourir.

Je transmets toutes mes excuses au grand George Brassens pour avoir plagié sa fameuse et magnifique chanson

Je transmets toutes mes excuses au grand George Brassens pour avoir plagié sa fameuse et magnifique chanson

Moi Président de la République, je signerai des deux mains le traité budgétaire européen, qui justifiera a

Moi Président de la République, je signerai des deux mains le traité budgétaire européen, qui justifiera a